[ Storia ] [ Strumenti di Storia ]

|

[ Storia ] [ Strumenti di Storia ] |

la nascita degli Stati uniti

FONTI

Le ragioni della ribellione americana

Rappresentante degli ambienti colti dei territori americani, grande

conoscitore della letteratura politica europea, Thomas Jefferson

(1743-1826), agiato proprietario terriero della Virginia, può essere considerato

un originale pensatore di orientamento liberaldemocratico.

In occasione della Convenzione di Filadelfia del 1774, egli elaborò una

riflessione (Esposizione sommaria dei diritti dell'America britannica)

che metteva in luce le ragioni dell'attrito che si andava profilando fra Gran

Bretagna e colonie. Jefferson individuava una netta distinzione fra autorità del

re, l'unica vincolante per le colonie americane, e sovranità del Parlamento,

inapplicabile ai territori americani che erano privi di rappresentanza politica

a Londra. Pertanto avanzava la richiesta di un'ampia autonomia per le colonie

americane, in un quadro generale di assoluta e leale fedeltà al re Giorgio III e

ai suoi successori: in questa cornice tutte le imposizioni fiscali, le

limitazioni alle libertà dei cittadini americani, i provvedimenti restrittivi

delle libertà economiche di chiara matrice mercantilistica erano considerati

come lesivi dei fondamentali diritti della comunità americana.

Oltre ai

dazi che stabiliscono sui nostri articoli di esportazione e di importazione, [le

leggi del parlamento] ci vietano l'accesso a tutti i mercati a Nord del capo

Finisterrae, nel regno di Spagna, per la vendita di prodotti che la Gran

Bretagna non ci compra e per l'acquisto di altri, di cui non può rifornirci

[...].

[Gli inglesi] hanno alzato il prezzo dei loro prodotti richiesti in America del

doppio o del triplo rispetto a quello al quale erano venduti prima della

concessione di quei privilegi esclusivi, o a quello a cui i migliori prodotti

dello stesso genere si sarebbero venduti altrove; e al tempo stesso, ci danno

assai meno, per quel che esportiamo colà, di quanto potremmo ottenere in porti

più convenienti. Queste leggi ci fanno divieto di esportare, alla ricerca di

altri compratori, l'eccedenza di nostro tabacco residua dopo che è stato

soddisfatto il consumo della Gran Bretagna; di modo che siamo costretti a

cederla al mercante britannico, al prezzo che più gli piace offrirci, per

vederla rispedita da quest'ultimo sui mercati stranieri, dove egli raccoglierà

il frutto di una vendita del prodotto al suo prezzo effettivo [...].

Chiediamo licenza di rammentare a Sua Maestà alcune altre leggi del Parlamento

britannico, le quali ci vorrebbero proibire di fabbricare, per nostro uso,

quegli articoli le cui materie prime produciamo nelle nostre stesse terre, con

il nostro lavoro. In virtù di una legge emanata nel quinto anno di regno [1732]

di Sua Maestà il defunto Giorgio II, è fatto divieto ad un suddito americano di

farsi un copricapo con la pelliccia che egli ha cacciato, magari nella sua

stessa proprietà; esempio di dispotismo, di cui non si può trovare parallelo

neppure nei periodi di peggiori abusi della storia inglese. In virtù di un'altra

legge, emanata nel ventitreesimo anno di detto regno [1750 n.d.r.], non ci è consentito di

lavorare il ferro che estraiamo; e malgrado il peso di questa merce e la sua

essenziale importanza in ogni ramo dell'agricoltura, noi siamo costretti a

pagare il suo tra sporto in Gran Bretagna, e poi di nuovo in America, oltre alla

commissione ed all'assicurazione, al fine di mantenere non uomini, ma macchine,

nell'isola di Gran Bretagna [...].

Noi però non denunciamo a Sua Maestà l'ingiustizia di queste leggi nell'intento

di fondare su tale principio la causa della loro nullità [...].

Il vero fondamento sul quale dichiariamo queste leggi nulle, è che il Parlamento

britannico non ha alcun diritto di esercitare la sua autorità su di noi [...].

Esiste forse ragione alcuna, perché centosessantamila elettori nell'isola di

Gran Bretagna debbano dettare legge a quattro milioni di individui negli Stati

d'America, ognuno dei quali è uguale a ciascuno di quelli per virtù, intelletto

e forza fisica? Se si dovesse ammettere ciò, anziché essere un popolo libero,

come abbiamo supposto fino ad ora e come intendiamo continuare ad essere, ci

troveremmo di improvviso ad essere gli schiavi non di uno, ma di

centosessantamila tiranni [...].

L'abolizione della schiavitù domestica è il grande desiderio di quelle colonie

nelle quali è stata sventuratamente introdotta nell'epoca della loro infanzia.

Ma prima di procedere all'affrancamento degli schiavi che possediamo è

necessario impedire ogni ulteriore importazione dall'Africa. Ciò malgrado, i

nostri ripetuti tentativi di conseguire tale scopo medianti divieti veri e

propri, e mediante l'imposizione di dazi corrispondenti a un divieto espresso, si

sono finora infranti contro il veto di Sua Maestà: la quale ha così anteposto il

vantaggio immediato di pochi corsari inglesi agli interessi permanenti degli

Stati americani e ai diritti della natura umana, gravemente oltraggiati da

questa pratica infame.

Th. Jefferson, Antologia degli scritti politici, a cura di A. Aquarone, Il Mulino, Bologna 1961, pp. 34-40.

INTERPRETAZIONI STORIOGRAFICHE

Le radici storiche e ideali della Rivoluzione americana

Il dibattito storiografico ha riflettuto in profondità sulle ragioni storiche della rottura intervenuta fra le colonie americane e il governo inglese; ribellione, tra l'altro, che avrebbe avuto ulteriori sviluppi nella riflessione politica europea del secondo Settecento, in particolare riguardo al problema dei limiti della sovranità e circa l'idea di "contratto" fra sudditi e sovrano. Lo storico statunitense Gordon Wood vede all'origine del contrasto fra territori americani e Corona britannica il grande dinamismo di una società giovane, in costante crescita demografica, permeata di spirito di avventura, lontana dalle gerarchie sociali ormai irrigidite degli Stati europei di Antico Regime e pronta, in nome della difesa della propria libertà, a rompere i legami tradizionali con il sovrano inglese. Per quanto dolorosa, questa frattura era la logica conseguenza di una volontà chiara e consapevole di autogoverno e di democrazia, che interpretava i limiti posti dalla madrepatria alle sue iniziative economiche e costituzionali come imposizioni inaccettabili.

I fatti sostanziali

delle prime fasi della storia americana furono la crescita e il movimento della

popolazione. Dall'inizio del secolo XVIII, se non addirittura prima, la

popolazione coloniale aveva conosciuto una sorta di esplosione, tanto che grazie

all'alta natalità e alla bassa mortalità i coloni nordamericani si

moltiplicavano più rapidamente di ogni altro popolo del mondo occidentale. Tra

il 1750 e il 1770 crebbero da uno a oltre due milioni di persone e tra il 1770 e

il 1790 da due a quattro milioni, raddoppiando ogni vent'anni come era avvenuto

per diverse generazioni.

Inoltre, questa crescita non era interamente naturale: attorno alla metà del

XVIII secolo, per alcuni decenni, nel Nuovo Mondo affluirono decine di migliaia

di immigrati inglesi, scozzesi e irlandesi, protestanti delle isole britanniche

e tedeschi della valle del Reno. Solo tra il 1764 e il 1776, dalle isole della

madrepatria giunsero nelle colonie americane 125000 persone. Dai porti

coloniali, in particolare da Philadelphia, questi nuovi emigranti delle isole

britanniche e dell'Europa si unirono al numero crescente di coloni sradicati

disperdendosi in tutte le direzioni nella metà orientale del continente.

Per quasi un secolo e mezzo i coloni erano stati confinati in una striscia larga

qualche centinaio di miglia lungo la costa atlantica e ora, nei decenni centrali

del Settecento, cominciarono a sentirsi incalzati dalla crescita della

popolazione. A Est la terra, troppo sfruttata, si stava esaurendo. Le città di

più vecchia fondazione, in particolare nel New England, apparivano affollate, e

un numero superiore di giovani arrivava alla maggiore età senza che i padri

avessero terra da lasciare loro. Il sistema politico non era in grado di

assorbire il numero crescente di uomini ambiziosi. Giovani istruiti e ambiziosi

come William Hooper di Boston e Hugh Henry Brackenridge di Philadelphia

partivano per le remote frontiere della Carolina del Nord e della Pennsylvania

occidentale perché «non c'era posto» per loro nelle città natali. Di colpo si

intensificarono le spinte espansionistiche tra i coloni: gli uomini sognavano

imperi di terre nell'Ovest, costituivano società fondiarie, chiedevano e sovente

ottenevano grandiose concessioni di terra dalle autorità coloniali e imperiali e

minacciavano i francesi nella valle dell'Ohio e gli indiani lungo tutto il

continente.

La popolazione si spostava come non era mai accaduto da un paese all'altro e da

una colonia all'altra a distanze di dieci, cento e perfino mille miglia. Questo

movimento non era calmo e ordinato e non era diretto soltanto verso gli spazi

vuoti o poco popolati; nelle zone già popolate affluiva nuova gente mentre altra

se ne andava, e in alcune città e contee ormai fondate da tempo affluivano tante

persone quante se ne andavano. [...]

Un numero sempre maggiore di coloni aveva bisogno di terra e d'un tratto, nel

1763, ci fu più terra a disposizione. Alla frontiera – nel New England e nel New

York settentrionali, nella Pennsylvania e nella Virginia occidentali e

nell'interno delle due Caroline – la terra continuava a essere economica, ma

ovviamente quanto più la gente la richiedeva tanto più i prezzi salivano. [...]

Perfino i piccoli agricoltori compravano e vendevano la loro terra realizzando

ottimi profitti e, tra la sorpresa dei visitatori europei, erano orgogliosi

della quantità di piantagioni di cui erano stati proprietari. Ora le fattorie

familiari erano considerate non tanto un patrimonio quanto una merce.

Di fronte a un simile movimento di popolazione e a una simile compravendita di

terra, era sempre più arduo conservare il senso tradizionale della comunità.

Ogni spostamento allentava i legami familiari e sociali e cancellava le radici.

I coloni, dichiarò uno sbalordito funzionario britannico, si spostavano «dove li

spingono la loro avidità e irrequietezza. Non sviluppano alcun legame con il

luogo, ma questo girovagare sembra insito nella loro natura, ed è una debolezza

inevitabile immaginare sempre che le terre più lontane siano ancora migliori di

quelle su cui sono già insediati».

G. S. Wood, Figli della libertà, Giunti, Firenze 1996, pp. 168-170.

Lo storico americano R. Palmer vede nella società americana la presenza di un radicato attaccamento all'idea di proprietà, anche per effetto di quello slancio originario che aveva spinto i primi coloni, agli inizi del XVII secolo, a cercare fortuna e libertà oltreoceano. Tale attaccamento era particolarmente vivo presso la piccola proprietà contadina: l'attività agricola era del resto prevalente all'interno delle tredici colonie ed era praticata non da affittuari (magari di terre nobiliari o ecclesiastiche), come avveniva in Europa, ma da proprietari nel vero senso della parola. Un aspetto importante sottolineato da Palmer è appunto il senso di indipendenza che caratterizzava i coloni, unitamente alla loro consapevolezza di essere liberi da qualsiasi tipo di vincolo feudale.

Sempre ai fini di un'analisi comparativa, si può osservare che gli stati settentrionali del Nordamerica – dalla Pennsylvania alla Nuova Inghilterra – erano già «borghesi» pur senza avere una borghesia vera e propria. Gli Stati uniti, all'epoca della fondazione, erano un, paese quasi esclusivamente agricolo: meno di tre americani su cento vivevano in città della grandezza di Boston, che aveva allora non più di 16.000 abitanti, mentre nel 1801 in Inghilterra e nel Galles la popolazione urbana rappresentava circa il 17 per cento del totale, e in Francia, nel 1787, circa l' 1 per cento. La popolazione delle ex colonie britanniche era quasi essenzialmente costituita da agricoltori: anzi — a parte le grandi piantagioni del sud e le strutture semifeudali della valle dell'Hudson — da piccoli agricoltori, ma non nel senso che inglesi e francesi davano a tale termine: si trattava di proprietari e non di affittuari; il loro era un possesso pieno e assoluto, e i loro titoli non risalivano ad un signore feudale, ma ad una concessione regia che non si perdeva nella notte dei tempi ed era basata su leggi moderne. Non erano subordinati a una nobiltà terriera socialmente superiore, né avevano sotto di sé una manodopera salariata permanente; ogni famiglia lavorava la propria terra, senza essere sentimentalmente legata ad essa come i contadini europei, poiché la fattoria era soltanto una fonte di reddito e poteva essere facilmente abbandonata per cercare più ad ovest terre migliori e migliori occasioni di guadagno. In tutta la popolazione, a differenza che nelle classi inferiori dei paesi europei, erano diffusi il senso della proprietà, lo spirito di iniziativa, la mobilità e l'indipendenza.

R. Palmer, Presupposti sociali e culturali dell'età

rivoluzionaria, in Storia del mondo moderno,

vol. VII: Il Vecchio Regime, 1713-1763, Garzanti, Milano 1982, pp.

552-553.

Ancora Palmer rileva che i primi passi dei rivoluzionari americani andarono nella chiara direzione di una strenua difesa delle proprie libertà, libertà che essi consideravano in pericolo per effetto delle imposizioni in materia fiscale da parte di Londra. Tale difesa non va però confusa con i contemporanei tentativi di limitazione dell'autorità regia in atto, per esempio, in Francia o in Austria: le assemblee che animavano in Europa la resistenza all'assolutismo regio erano infatti espressione di particolari ceti sociali; quelle americane, le famose Assemblee coloniali poi divenute Convenzioni, erano invece elette dal basso, dalla popolazione dei territori.

Formalmente, dunque,

la rivoluzione americana cominciò come un movimento conservatore, inteso a

difendere un'autonomia che coincideva con privilegi politici e fiscali

nell'ambito di un sistema politico più vasto: in questo senso, essa assomigliava

alle agitazioni belghe o ungheresi, e persino alla rivoluzione francese, nella

misura in cui quest'ultima si apri con una riaffermazione di privilegi

corporativi e di immunità fiscali contro il sovrano. Gli americani, come gli

ungheresi, i belgi, i brettoni, o come il parlement di Parigi,

difendevano le loro libertà costituzionali storiche, i loro «diritti

imprescrittibili e inalienabili», le loro «tradizioni e consuetudini di vita».

Ma vi era una differenza sostanziale.

Parole come storia, consuetudine, costituzione, diritto e libertà non avevano lo

stesso significato in America e in Europa: qui andavano intese nel contesto di

una società gerarchica, feudale, aristocratica ed ecclesiastica, mentre là si

riferivano a una situazione completamente diversa. L'assemblea del

Massachusetts, la camera bassa, era effettivamente elettiva, ed era eletta da

una popolazione di piccoli agricoltori relativamente eguali e indipendenti; da

questo punto di vista, dunque, un abisso la separava dalla dieta ungherese,

dagli «stati» del Brabante o della Bretagna, dal parlement di Parigi e

dallo stesso parlamento inglese. Ciò che in America era conforme alle tradizioni

e alle consuetudini costituiva un'innovazione radicale per l'Europa.

R. Palmer, Presupposti sociali e culturali dell'età rivoluzionaria, in

Storia del mondo moderno,

vol. VII: Il Vecchio Regime, 1713-1763, cit., p. 565.

Lo storico inglese M. Beloff vede inoltre alla radice del conflitto un'incomprensione di fondo fra colonie e Parlamento inglese. A Londra, infatti, l'autorità del re si andava sempre più configurando come legata in modo profondo e indissolubile a quella delle Camere. Perciò il governo inglese era ben convinto che le colonie fossero territori in posizione di netta sudditanza rispetto all'autorità centrale. Anche se non avevano rappresentanza parlamentare, essi avrebbero comunque dovuto versare la propria contribuzione nelle casse del Tesoro inglese: tra l'altro, era stato l'esercito britannico a proteggerli dall'offensiva franco-spagnola nel corso della guerra dei Sette anni. In America, invece, ogni nuova imposizione estranea ai dettami della tradizione era considerata un'aperta violazione dei diritti del popolo americano.

Il principale motivo

di attrito, tuttavia, era la convinzione del governo di Londra che le colonie,

trasformatesi in comunità popolose e fiorenti, potessero essere mantenute in una

posizione di sudditanza verso un'assemblea sovrana in cui non erano

rappresentate, e che aveva esteso i propri poteri e le proprie pretese in

seguito a una serie di avvenimenti in cui esse non avevano avuto parte. Ma

l'idea che tutto ciò che avvantaggiava l'impero nel suo complesso convenisse

anche agli interessi delle singole colonie poteva essere accettata senza

discussione a Londra, non in America. Qui non soltanto i coloni si rifiutavano

di subordinare i loro interessi a quelli dell'impero: in generale si rifiutavano

di adottare un punto di vista che trascendesse i confini delle singole colonie.

In diverse occasioni, tra il 1686 e il 1721, si era tentato a Londra di varare

programmi di unificazione coloniale, ma l'unico che giunse alla fase di

attuazione, il piano di un «Dominion della Nuova Inghilterra» di Giacomo II,

crollò con la caduta di quest'ultimo. Verso la metà del secolo fu la minaccia

francese a far tornare di attualità le idee di unificazione. Nel 1754 Franklin

presentò al congresso intercoloniale di Albany un piano in base al quale alcuni

poteri sarebbero stati delegati a un governo federale, mentre altri sarebbero

rimasti riservati al governo imperiale. Ma il progetto non ebbe seguito né in

Gran Bretagna né in America.

Da parte americana vi era poi un atteggiamento per certi lati arcaico nei

confronti della dottrina costituzionale britannica. Gli inglesi avevano ormai

accettato il principio della sovranità parlamentare, mentre gli americani la

concepivano ancora come subordinata al diritto comune e all'equità naturale.

Tale fu in ogni caso l'argomentazione del giurista del Massachusetts James Otis

allorché l'amministrazione della colonia, dopo l'ascesa al trono di Giorgio III,

chiese ai tribunali nuovi mandati di perquisizione in bianco (writs of

assistance), al fine di poter procedere ai controlli e ai sequestri necessari

per combattere efficacemente il contrabbando.

M. Beloff, Aspetti costituzionali della Rivoluzione americana, in

Storia del mondo moderno,

vol. VII: Il Vecchio Regime, 1713-1763, cit., pp.

582-583.

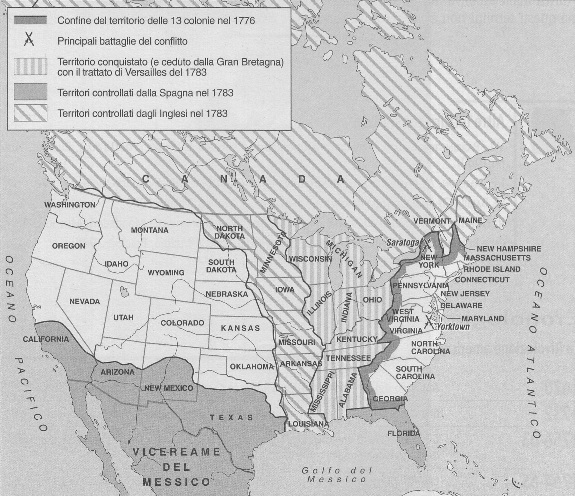

La guerra per l'indipendenza e la Costituzione americana

Nelle colonie gli affari politici ed economici erano nelle mani di un

ristretto numero di persone: commercianti, piantatori e latifondisti, uomini di

legge e clero, che costituivano la classe dirigente, privilegiata e all'ombra

della Corona. Essa non era però uno strumento passivo, sentiva esigenze

d'autonomia, diritti e interessi che andavano rispettati. Specie nella Nuova

Inghilterra il sistema coloniale era mal sopportato, perché impediva il

commercio con i Francesi, proibiva il sorgere di iniziative industriali locali,

faceva circolare poco denaro. I coltivatori del Sud, invece, dovevano esportare

tutto il loro tabacco in Inghilterra, facendo la fortuna dei mercanti

britannici, a un prezzo sempre meno remunerativo per i produttori. La gente

della frontiera che si spingeva tra sacrifici e pericoli verso l'Ovest, sentiva

l'autorità lontana ed esosa, per nulla impegnata a fornire aiuti contro i Nativi

e strade per collegarla a centri maggiori. Il malcontento dei cittadini e

l'instabile equilibrio tra città costiere e zone interne non degenerarono finché

la situazione politica fu controllata dal governo britannico e finché le colonie

mancarono d'organizzazione e di capi. Ma la pace di Parigi del 1763 diede nuove

direttive alla politica inglese.

La base dell'Impero restava il sistema commerciale atlantico, ma l'eliminazione

dei Francesi estese i problemi amministrativi all'intero continente. La Gran

Bretagna aveva risorse economiche e capacità politiche, temporaneamente in crisi

sotto Giorgio III e Lord North, ma non poteva mantenere l'Impero come un sistema

commerciale chiuso senza danneggiare gli interessi dei coloni, legati sempre

meno saldamente alla madrepatria. Parallelamente, all'interno della monarchia

inglese, andava rafforzandosi la volontà di esercitare un controllo sempre più

ferreo ed energico nei confronti dei possedimenti coloniali, al fine di

scongiurare l'eventualità che si manifestassero per spinte centrifughe capaci di

disgregare l'immenso Impero.

Ma qui si rivelò –

scrive Thistlethwaite – la tradizionale debolezza inglese del sistema

coloniale. Le colonie americane si erano sviluppate con troppa rapidità per

essere tenute in un sistema politico che, per quanto efficiente con una

popolazione omogenea, insulare e commerciante, lo era meno con le comunità

disseminate, dissimili e volte ai problemi di frontiera del nuovo continente e

le cui condizioni speciali andavano creando una società la quale si

differenziava per importanti aspetti da quella inglese. Gli emigranti, che

l'espansione coloniale richiedeva, non potevano ormai venire tutti

dall'Inghilterra, la società americana era ormai etnicamente mista, e ciò

provocava un rilassamento di fedeltà e di disciplina persino tra le famiglie

inglesi dominanti, il cui costume di vita andava differenziandosi da quello

della madrepatria. In tali circostanze il rimodellamento dell'Impero avrebbe

richiesto ardire, immaginazione e discernimento, un insieme di qualità che non

prevalevano a Londra.

La meschinità dei criteri amministrativi britannici si rivelò nel problema della

difesa della frontiera occidentale contro gli indiani di cui i coloni si erano

dimostrati incapaci: piuttosto che stanziare truppe regolari in zone disabitate,

si pensò di garantire alle tribù indiane riserve di caccia ad ovest degli

Allegavi, proibendo col proclama del 1763 ai coloni ogni usurpazione e vietando

la colonizzazione oltre la linea che correva sulla cresta di queste montagne

[...]. La possibile ripresa delle ostilità da parte dei francesi e la vastità

dei territori di nuovo acquisto convinsero il governo a non affidarsi solo alla

forza navale e di inviare nelle colonie un esercito di diecimila uomini. Ma

questa nuova misura suscitò malcontento tra i coloni, sempre sospettosi ora che

la minaccia dei francesi era scomparsa, che i soldati venissero impiegati per

repressione all'interno.

F. Thistlethwaite, Storia degli Stati Uniti, Il Mulino, Bologna 1960, pp. 24-25.

L'importanza della nascita degli Stati Uniti nella storia americana

La nascita degli Stati Uniti segna una tappa fondamentale nella successiva storia americana. Ma in che cosa consiste il suo significato e quale ne è stato l'aspetto più importante? Gli storici americani insistono soprattutto chi sull'aspetto costituzionale, chi sullo sviluppo economico, chi sulla portata sociale.

Jefferson e i suoi seguaci — scrive Thistlethwaite — credevano in una società in divenire, radicalmente differente da quella del Vecchio Mondo. Essa doveva basarsi su un piano morale più alto di quello delle corrotte monarchie europee e pertanto sui postulati politici degli illuministi, riposanti sulla presunzione della perfettibilità dell'individuo e della sua capacità di collaborare con i suoi vicini per dare ordine ai propri affari politici, secondo gli esclusivi dettati della ragione. Il riconoscimento di tali postulati era la pietra di paragone della cittadinanza americana, la quale era in sostanza un fatto di affermazione e quasi di conversione politica che supponeva una scelta personale e un atto di volontà. Ma non appariva chiaro agli uomini della generazione rivoluzionaria che il nuovo Stato sarebbe stato anch'esso alla fine «nazionale»: essi si consideravano cittadini del mondo e fratelli di sangue dei credenti negli immortali principi [...]. L'uomo nuovo, l'uomo americano era solamente la creazione d'una fede politica. Quindi per i jeffersoniani l'immigrante europeo non era un estraneo. Egli doveva essere bene accolto non solo perché lavoratore, ma perché veniva ad asserire una fede politica in garanzia della quale diventava cittadino americano.

F. Thistlethwaite, Storia degli Stati Uniti, cit., pp. 59-60.

Hofstadter insiste invece sui caratteri individualistici della democrazia e specialmente dello sviluppo capitalistico americano.

Il concetto religioso della proprietà privata, la facoltà individuale di disporne o di impiegarla a piacimento, il valore delle possibilità di successo e il naturale sviluppo dell'interesse personale e della personale affermazione, entro i limiti della legalità e in un ordine sociale apportatore di benessere, sono stati i principi fondamentali del credo politico americano. Democrazia, dunque, però in funzione dell'interesse piuttosto che della fraternità.

R. Hofstadter, La tradizione politica americana, II Mulino, Bologna 1959, p. 85.

Fondata chiaramente sul determinismo economico è la tesi di Jameson, per il quale «la democrazia politica sorse negli Stati Uniti come risultato di una democrazia economica». Egli riconosce nei rapporti tra le classi sociali, nella trasformazione della schiavitù, nel sistema della proprietà terriera, nel corso degli affari e infine nelle forme della vita culturale e religiosa, gli elementi che condizionarono la Rivoluzione.

Sembra chiaro — scrive Jameson — che nella maggior parte degli Stati la forza del partito rivoluzionario fosse rappresentata, per lo più, dalla gente comune e non dall'aristocrazia. Questa forza non era rappresentata dal popolino o dalla plebe, poiché la società americana era prevalentemente rurale e non urbana e non vi era una plebe così numerosa da controllare il movimento, ma essa era bensì rappresentata dai contadini, gente valida ed energica, benché povera, nonché dai piccoli agricoltori e dagli uomini di frontiera. Così, nonostante la presenza di grandi proprietari come George Washington e Charles Carrol che rappresentarono un elemento conservatore, per lo più le nostre trasformazioni sociali hanno sempre mostrato una decisa tendenza per una democrazia livellatrice.

J. F. Jameson, La rivoluzione americana come movimento sociale, Il Mulino, Bologna 1960, p. 19.

Negli anni stessi della Rivoluzione il diritto di voto venne allargato e il

problema della schiavitù apparve nella sua vera luce: nacque allora la prima

associazione antischiavista (1775) e in parecchi Stati venne attuata

l'abolizione immediata o graduale del fenomeno. Essendo già molto diffuso il

sistema della piccola proprietà agricola, il latifondo venne quasi completamente

eliminato dalla Rivoluzione, mentre la proprietà diventò più effettiva dopo

l'abolizione delle leggi coloniali. Mediante le confische gli Stati ebbero in

mano estese terre, che vennero assegnate in piccoli lotti ai creditori (spesso

ai soldati cui non si poteva pagare il soldo). Infine la rapida emigrazione dei

coloni verso il West, mutando continuamente la geografia sociale del paese, dava

alla nuova nazione americana versatilità maggiore, rapidità di adattamento,

attitudine a nuove imprese e apertura alle nuove idee, tali da promuovere lo

sviluppo della democrazia politica e sociale.

Durante gli anni della Rivoluzione contatti più stretti con gli Europei, specie

con i Francesi, portarono a innovazioni dei metodi di sfruttamento del suolo

(prima esclusivamente estensivo). L'abolizione delle restrizioni e le necessità

di guerra fecero fiorire rapidamente un'industria tessile, fabbriche d'armi e di

munizioni, cartiere che sostenessero la grande diffusione della stampa – in

particolare giornalistica –, saline nelle zone costiere, cantieri che

sopperissero alla grande espansione della guerra e alle larghe possibilità di

bottino sul mare. All'interno ci fu certamente una crisi monetaria e

successivamente l'inflazione che colpì le classi a reddito fisso, ma

complessivamente la guerra diede vita all'economia americana e preparò grandi

possibilità al commercio.

La vita culturale e religiosa fu trasformata: la scuola e la stampa si

allargarono in maniera vistosa; i contatti con il mondo intellettuale europeo si

moltiplicarono; le varie Chiese si democratizzarono e si resero indipendenti

dalla gerarchia europea. È interessante notare che negli anni successivi

incontrarono favore crescente quelle forme religiose (cattolici, metodisti,

battisti) più chiaramente fondate sull'idea dell'eguaglianza naturale di tutti

gli uomini, mentre perdevano capacità di penetrazione i calvinisti, la cui

dottrina si fonda sull'elezione speciale d'una parte dell'umanità e nega

all'uomo il libero arbitrio. Tutti questi caratteri sono presenti e collegati

nella Rivoluzione americana, nata con il programma dell'indipendenza politica

dalla Gran Bretagna.

Ma chi può dire alle onde della rivoluzione: andremo sin qui e non oltre? Le varie fibre della vita di una nazione sono connesse tra loro in modo assai complesso ed è impossibile staccarne qualcuna senza perderne qualche altra, come è impossibile, lasciandole libere, combinarle di nuovo in forme assai diverse. Gli americani furono molto più conservatori dei francesi. Ma il loro sistema politico e il loro sistema sociale, benché tuttora fossero entrambi di cartilagine e non ancora ossificati nella virilità, erano troppo intimamente connessi perché l'uno potesse rimanere immutato mentre l'altro veniva radicalmente modificato. La corrente della Rivoluzione, una volta avviata, non poté essere contenuta entro sponde ristrette, ma si diffuse ampiamente su tutto il paese. La lotta politica diede libero sfogo a molte aspirazioni economiche e sociali e molti aspetti della società coloniale furono profondamente attuati dalle forze che si erano scatenate.

J. F. Jameson, La rivoluzione americana come movimento sociale, cit., p. 9.

Così Jameson sfiora il problema dei rapporti tra la Rivoluzione

americana e la Rivoluzione francese, considerandole «molto diverse». Del resto

la maggior parte degli storici americani insiste sull'importanza della "loro"

rivoluzione, per le conseguenze che essa ebbe nella formazione di una grande

nazione, completamente nuova rispetto alle tredici colonie inglesi d'America

dalle quali traeva origine. Gli studiosi europei, invece, hanno messo in luce

piuttosto le radici illuministiche comuni alle due Rivoluzioni e hanno visto la

Rivoluzione americana come un riuscito esempio di Stato fondato sulla libertà

democratica. Per motivi ideali essa è stata esaltata dagli uomini del nostro

Risorgimento: da Vittorio Alfieri nelle cinque odi all'America libera

(1783), come da Carlo Botta nella retorica Storia della guerra d'indipendenza

degli Stati Uniti (1808). Ma, se i legami tra Rivoluzione americana e

francese sono riconoscibili, troppo diverse sono le situazioni ambientali, per

poter stabilire strette analogie o un rapporto di causa ed effetto.

Perciò quell'acuto osservatore che fu Alexis de Tocqueville, nella sua

opera ormai classica La democrazia in America (1835), preferì delineare

un'altra più suggestiva prospettiva: considerare cioè la società americana quale

è nata dalla Rivoluzione, come la società del futuro, democratica e ugualitaria,

quale fatalmente dovrà affermarsi dovunque. Indubbiamente, in qualche misura,

essa ebbe influenza sulla Rivoluzione di Francia, ma importa di più rilevare i

suoi caratteri distintivi per trarne una conclusione sull'avvento della

democrazia nell'età contemporanea.

Sono lungi dal

pretendere che vi sia una bontà assoluta nelle leggi americane, né credo che

esse siano applicabili a tutti i popoli democratici, ché anzi alcune di esse mi

sembrano pericolose persino negli Stati Uniti, tuttavia non si può negare che la

legislazione americana, presa nel suo insieme, sia applicabile a tutti i popoli

democratici, che essa deve reggere, ed alla natura del paese. [...] Questa

società nuova che ho tentato di descrivere e che vorrei giudicare, è appena

nata. Il tempo non ne ha ancora fissata la forma; la grande rivoluzione che l'ha

creata è tuttora in atto ed è impossibile discernere negli avvenimenti attuali

quali passeranno insieme alla rivoluzione e quali sono destinati a rimanere. Il

mondo che sta sorgendo è ancora preso dalle rovine di quello che muore, e fra la

confusione generale delle cose umane, nessuno potrebbe dire quanto resterà delle

istituzioni e dei costumi antichi e quanto scomparirà per sempre.

In mezzo a questo quadro vasto, nuovo e confuso, intravedo alcune linee

principali che si riformano. Vedo che il bene e il male si spartiscono

abbastanza uniformemente nel mondo. Le grandi ricchezze spariscono, le piccole

aumentano; i desideri e i godimenti si moltiplicano; l'ambizione è

universalmente sentita, ma di poca portata; ogni individuo è debole e solo, la

società è agile, previdente e forte; i singoli fanno piccole cose e lo Stato

cose enormi [...]. Se cerco fra tanti elementi quello che mi pare più generale e

più saliente, credo di trovarlo nella tendenza a sminuire e mitigare gli estremi

[...]. Le nazioni del nostro tempo non possono impedire che l'eguaglianza regni

nel loro seno, ma dipende da loro che essa le conduca alla servitù o alla

libertà, alla civiltà o alla barbarie, alla prosperità o alla miseria.

A. De Tocqueville, La democrazia in America, Il Mulino, Bologna 1962, pp. 131, 280-282.

La Rivoluzione americana e il suo significato universale

Nella Rivoluzione americana confluirono diverse tradizioni ideali: la

tradizione inglese delle libertà costituzionali e del diritto consuetudinario

come erano espressi negli Statuti delle colonie, il carattere giovane e, in un

certo senso, aperto alla sperimentazione di comunità in cui l'individualismo

trovava modo di affermarsi nella conquista degli ampi spazi del continente

ancora inesplorato. Non mancarono, in alcune colonie, esperimenti democratici,

come quello compiuto in Virginia nel 1618, per un breve periodo: qui infatti

venne soppresso il lavoro forzato, fu elaborato un programma di educazione

pubblica e venne introdotto il Parlamento eletto a suffragio universale.

H. Kohn vede uno stretto rapporto culturale, politico e religioso fra

America e Europa, fra la tradizione liberale inglese in particolare e i futuri

Stati Uniti d'America.

La Rivoluzione americana rappresenta il trait d'union fra il secolo decimosettimo, nel quale l'Inghilterra moderna diventò autocosciente, e il risveglio dell'Europa moderna alla fine del secolo decimottavo. Può sembrare strano che la marcia della storia abbia dovuto attraversare l'Oceano Atlantico, ma una lotta per la libertà civile poteva condurre anche alla fondazione di una nuova nazione solo nelle colonie nordamericane, dove, con il sollevamento popolare contro un governo «tirannico», i frutti furono superiori all'ottenimento di una costituzione più libera. Fra questi frutti vi fu lo sviluppo di una nazione, nata nella libertà per volontà del popolo, non dalle radici di un'origine comune, di un'entità geografica o dalle ambizioni di un re o di una dinastia. Con la nazione americana nacque per la prima volta una nazione, non nell'oscuro passato della storia, ma davanti agli occhi del mondo intero.

H. Kohn, L'idea del nazionalismo nel suo sviluppo storico, La Nuova Italia, Firenze 1956, pp. 334-335.

Le idee liberali, secondo Kohn, trovarono così diritto di cittadinanza da una parte e dall'altra dell'Atlantico, nella vecchia Inghilterra e nel giovane Stato americano.

Nelle colonie, i ceti medi, le loro virtù e le loro idee diventarono il modello della società e la rivoluzione puritana si nutrì dei sermoni di molti ecclesiastici della Nuova Inghilterra. Le colonie americane si ribellarono, non perché erano oppresse, ma perché erano libere e perché la loro libertà conteneva la promessa di una libertà ancora maggiore, di una libertà «inattuabile nelle condizioni più fisse e più statiche della vecchia società, ma possibili nel nuovo continente. La madrepatria e le colonie spuntavano dalle medesime radici: la Magna Charta e il diritto consuetudinario, gli istituti parlamentari e l'autogoverno locale, la rivoluzione puritana e la rivoluzione gloriosa. [...] Benché lo sviluppo delle colonie superasse rapidamente quello della madrepatria, anzitutto nelle condizioni della vita materiale, poi nelle formulazioni teoretiche, le colonie poterono ribellarsi e si ribellarono solo perché erano inglesi. Le loro richieste trovarono difensori altrettanto calorosi in Gran Bretagna che nel loro paese, non solo fra i «radicali», ma fra i più alti dignitari della corona.

H. Kohn, L'idea del nazionalismo nel suo sviluppo storico, cit., pp. 337-338.

Lo storico R. Miller ritiene invece che l'alimento ideale da cui la Rivoluzione americana trasse la sua forza non sia stato tanto l'universalismo dei principi liberali, quanto piuttosto il profondo radicamento popolare delle idee religiose.

Sebbene la rivoluzione sia ormai stata ampiamente, e forse esaurientemente, studiata, non ci si rende ancora pienamente conto dell'efficacia esercitata da generazioni di sermoni protestanti nel suscitare l'entusiasmo dei patrioti. Ridurre ogni espressione religiosa a pura mendace bigotteria significa non rendere giustizia ai fatti, ma nemmeno alla intelligenza del popolo. Le circostanze, e il condizionamento dell'opinione dominante in Europa, vollero che la dichiarazione ufficiale fosse presentata in termini essenzialmente «politici» quali il patto sociale, i diritti inalienabili, il diritto alla rivoluzione; ma questi termini non avrebbero mai fornito, da soli, per quanto grande fosse il loro peso all'interno delle élites intellettuali, l'impulso alla vittoria. Ciò che muoveva il grosso della milizia e dei cittadini era invece la generale convinzione di acquistare attraverso una espiazione spirituale, le energie che Dio, come insegnava il Vecchio Testamento, era sempre stato pronto ad accordare ai figli pentiti. Il loro compito principale non era sparare sulle giubbe rosse, ma purificarsi, e poi mirare.

P. Miller, La rivoluzione americana, a cura di T. Bonazzi, Il Mulino, Bologna 1986, pp. 293-294.

|

[ Storia ] [ Strumenti di Storia ] |